I’ve been working as a volunteer in the Katsika refugee camp in Greece, where I started writing a journal, since last April. The population of Katsika is made up of Syrians, Iraqis, Afghans, Kurds, as well as multiple other communities. They all got stuck here when the borders were closed, and they now live in tents set up by the Greek army, waiting for their turn, during a very slow registration process. Mohammed also lives in Katsika, with his cousins Ahmed and Farhad, and four others, with whom they share a tent. Telling their story might help the public understand the impact that our immigration policies have on humans, those who are at the receiving end of these policies, the ones that we are so used to overlooking. Yet, these people exist.

Mohamed just turned 18, but he is still 17 years old for the Syrian government. He was born in QÄmishlÄ«, northern Syria, an area of the country with a large Kurdish population. His dream used to be to become a physicist in the future; his WhatsApp chat with his cousin Ahmed is made of a long list of English words: every time he learns a new English word, he gets his phone out and sends it to Ahmed, saying, don’t worry, Ahmed will definitely be happy to learn it, too. His dream is to go study in Finland, because he read that the Finnish school system is the best for those who would like to study physics – who knows where he got that information? Actually, going to Finland used to be his dream once. Today, his dream would just be to “get out of here”.

Ahmed and Farhad are brothers, and they also come from northeastern Syria, around QÄmishlÄ«. They’re 18 and 19 years old today, and they started their journey a year ago. Their Kurdish identity, their belonging to the largest stateless ethnicity, was maybe one of the things that most influenced their childhood: they couldn’t speak their language, because “the Arab-speaking kids, or the teachers, may have snitched on us, and if Assad’s police found out about that, nobody would have ever heard of our family again”, tells us Mohammed. Farhad remembers when the teachers once slapped him after she heard him speak Kurdish with a schoolmate: “I still remember her name, Marae.” Ahmed also thinks about this issue, when remembering school: he tells of a massive fight, involving rocks and rods, between Kurdish and Arab boys.

Mohammed’s family, which is a good family, but also a poor one, due to an unwise investment, moves to Damascus and participates in the 2004 protests against the regime, for Kurdish independence. 6-year-old Mohammed sees the police threaten demonstrators with rifles from his window. A few days later, the police surrounds the Kurdish areas of town, tear gassing the streets for a week, ultimately locking people in their homes.

His family decides to flee to QÄmishlÄ« again. At a police checkpoint, the officers see on Mohammed’s mother’s papers that they come from a village bearing an Arab name, which is why they are given right to pass. The village is actually Kurdish, though, it was the Syrian government that had forced them to have an Arabic name on the papers. A few days after the family flees, Assad’s militias attack the area of Damascus that was under siege, and incarcerate all Kurdish males over 18, to torture them with water, and electricity.

2010 sees the start of the Arab spring, and lots of demonstrations in Syria: a lot of Kurds move to Damascus to join them. Assad decides to respond with repression, a few of Mohammed’s friends disappear into thin air. Their fate is still not known today. When civil war breaks out, Mohammed’s family runs off to QÄmishlÄ« again, while their father stays in Damascus. Mohammed becomes the head of the house for three months, despite being only 15 years old: “You grow up faster, in Syria,” he says.

“Finding food or electricity was like a dream back then” On top of all that, the tensions between Arabs and Kurds are also perceived strongly at school, with constant fights between the two groups. Mohammed stops attending school altogether, in the most important school year possible for someone attending the Syrian system. He studies at home, on his own, studies and studies, mostly physics and the English language, but also other stuff. He has to carry on studying in candle light at night. “I was afraid of sleeping because I didn’t know what would happen to me: but all this studying turned me into someone new.” One night, he overhears a voice in his doorway, and he is conscious that it is up to each individual to defend themselves in Syria at this point in time. His mind starts racing, asking in a panic, “what’s going to happen? What’s going to happen?” His mother also wakes up, and starts crying in fear. That’s life during civil war. Then, the voice disappears for a few minutes. Minutes become hours. They will never find out whether it was a thief, a militia man, or who else, but the voice doesn’t come back.

A few days later, the FSA (Free Syrian Army) attacks QÄmishlÄ«. Russians aren’t happy about this, and they start bombing the area, helicopters flying overhead. Mohammed’s house shakes, once again everyone is weeping in fear. The following week, an airstrike hits an area near QÄmishlÄ« where plenty of civilians had gathered to get shelter from the bombings. 25 people lose their lives, 12 of which are Mohammed’s relatives. “One of my cousins died because she ran to her mum when she heard the plane, instead of listening to her sister. She died with her mum.” The area surrounding QÄmishlÄ« goes from Assad-controlled area, to FSA-controlled area, to Jabat al Nusra-controlled area, then Kurdish-controlled area. The city stays under Assad’s control, ISIS start attacking it, every month sees at least 5 car bombings happen.

Mohammed in Iraq, wearing his favourite sweater: I still haven’t had the heart to tell him that “Ferrari” is misspelt

Mohammed in Iraq, wearing his favourite sweater: I still haven’t had the heart to tell him that “Ferrari” is misspelt

Ahmed and Farhad’s father is an electrician. When he works outdoors, he always wears a yellow hat, to show military planes that he is a worker, not a militia man, and avoid getting bombed this way. One day, Ahmed hears a mortar shot near his house. They get out to go help their neighbours, but they hear another shot, followed by many others, and they go back home. Ahmed, Farhad and their mother decide to find shelter at an uncle’s house, and while they’re on their way, another mortar shot goes off 20m away from them.

The danger that ISIS gets closer and closer to QÄmishlÄ« becomes more and more concrete. Mohammed’s family decides to flee to Iraq, where they are welcomed, so to say, in one of the worst organised camps ever. Terrible bathrooms, not enough accommodation for all, and the accommodation that does get provided is in tents, in the Iraqi climate. Mohammed finishes his school year in the school that the Iraqi government provided for refugees.

Ahmed and Farhad must cross the Syrian-Iraqi border if they want to join Mohammed in Iraq: the problem is, the border is now closed. While Ahmed, who is still underage, can take the easier way out, for Farhad it might all get more dangerous, as he might get stopped and made to join the Krudish army. This is why he has to make his way around the military checkpoints, and is given a rifle, at one point, to cross the more densely controlled area. “If anyone asks any questions, tell them you’re a Kurdish fighter”, he is told. The entire area they need to cross is where ISIS and Peshmerga fighters are clashing, and Farhad is afraid each time he sees the flashlight of a military checkpoint. Finally, though, he manages to get to Iraq, the last one of the three.

Shortly afterwards, though, ISIS becomes a threat for this area, too. The local Kurdish council has a meeting, both Mohammed and his father add their names to the list, and are given a rifle, waiting for ISIS to come. The international coalition’s intervention changes the development of conflict in the area, though, and ISIS is temporarily pushed back. “There is no future in Iraq — says Mohammed — there is no chance to study or work.” “The only job you can get is that of a soldier, that is the only way to actually get a wage”, adds Ahmed.

Mohammed wants to go to Europe. He discusses the idea at length with Ahmed and Farhad, he wants to get to Germany, or Finland. They get to the conclusion that they want to try. Mohammed’s father doesn’t want to let him go, though, they argue every day — his father thinks that a journey like this will be dangerous, “so many people died”, he says. After months discussing, back and forth, Mohammed threatens his father, “I will run if you don’t give me your permission.” The father tells him “Go, then, but if you die, I will not want to see your body.” Saying farewell to his friends is also not easy: he’s been talking so long about leaving that no one believes he actually will anymore.

Mohammed’s family get in touch with a smuggler, who is connected, according to him, with “the mafia”; the smuggler tells them that he would get them all to Turkey for 350 USD each. Mohammed’s parents sell their house in Damascus, Ahmed and Farhad work for a year and a half to save up the money they need for their trip. The money will not be handed over right away, but when the family actually gets to Turkey. They leave from Dahuk, Duhok in Kurdish, in northern Iraq, where they had fled after ISIS attacked QÄmishlÄ«.

The starting point of the long journey

The starting point of the long journey

The day they leave, a car picks them up at the refugee camp and takes them to a village, where they change cars, and get taken to another village. They will have ridden five different cars by the end, some of them belonging to corrupted police officers. Nobody asks any questions. At one point, they have to stop for the night and are put up in one of the smugglers’ home The following day, Mohammed is asked for more money, as apparently horses will be needed, to cross a river. This turns into an argument, Mohammed calls home and his father tells him to go back. In the end, they manage to agree on an amount in between their two ideas, as a compromise. This won’t be the last time somebody will try to cheat the boys. The last car takes them to the Iraqi-Turkish border, and there they start walking and carry on for two hours, guided by one of the smugglers, who leaves them at one point, saying they have to go to the Turkish army checkpoint. He tells them that that is the first step to getting to Europe, since that will take them to a Turkish refugee camp.

When Mohammed, Ahmed and Farhad get to the army checkpoint, the military points a rifle at them. Mohammed raises his hands, tries speaking English: he doesn’t want them to know he is Kurdish, this might be risky with the Turkish army. Finally, the Turkish officer tells them that he is also Kurdish, they have a laugh, they get taken to base, where they get checked and searched. The army says they have to wait for a truck. In the meantime, locals from the nearby villages, also Kurdish, give them some food. The truck comes three hours later, the military cram 40 people into it, one on top of the other. While driving, all kids cry, one woman feels sick. Luckily, the journey is quite short.

“And that’s how we entered hell”, said Mohammed. Hell is a military camp, where people get piled up into a canteen, sleeping on the floor, using their own jackets as a blanket. “I wish! Getting a spot on the floor to sleep was actually a dream. We were all crammed against one another”, tells me Farhad. One night, despite fearing repercussions, they manage to steal a blanket, which is a lot, when you have nothing. Bread is as hard as a rock, there are no showers. At 7AM everyone gets woken up and they have to go on cleaning duty in the camp. Only those who do the cleaning are allowed to charge their phones. That camp is a base for the Turkish army to attack the PKK, they can hear the bombings. They stay here for eight days, eight terrible days in the hands of soldiers who are always fighting with one another, as they can see.

Every day, 200 people are taken and moved to another camp. While this is technically the army’s task, the soldiers don’t take anyone anywhere before they get a bribe. Since this isn’t legal, the soldiers don’t do that in the base, but on the buses. They stop at a gas station, get everyone off the bus and threaten that they will go back. In the end, they agree on a fee of 15USD each.

The new stop is neither an actual refugee camp, nor a military base: it’s a basketball court, where people have to sleep on the ground, crammed against one another. Families are shown to the court, they are given a blanket, the boys, on the bleachers, get nothing. In the morning, they get a little yogurt, lunch is tomato soup, same as dinner. There are no showers, there are two toilets for men, two for women, there’s always a queue to access them. They cannot charge their phones, if they are caught connecting their mobiles to a plug, their phone gets broken. A boy who has a Kurdish flag on his phone cover has his phone confiscated, after which, the soldier throws it to the ground and proceeds to stamp on it with his feet.

The basketball court that was used as a camp for displaced people

The basketball court that was used as a camp for displaced people

During the days spent there, Farhad writes poetry to pass the time, Mohammed studies physics, and then he decides to start reading a book, Angels and Demons, by Dan Brown. He reads it, eats it up, convinces himself that the sooner he finishes the book, the sooner he will leave this new, horrible pace. Unfortunately, that is not the case. The procedure follows the date each individual got to the centre. After a week, it should be Mohammed, Ahmed and Farhad’s turn, but when the moment comes, their names aren’t called out. They ask the police, they get reassured: it’s a mistake, “we will call your names this afternoon, and you will leave this shitty camp.” In the afternoon, though, this doesn’t happen. They go back to the police that reassures them once more. This goes on for days, every day is the day they might get called, they get reassured and then never get called. “Every day we were waiting for our turn, it was terrible”, tells me Mohammed. They break a bottle and threaten suicide, if they don’t get called. They are reassured, again, this time by a higher-ranking officer, that tomorrow will be their turn. He does it while squeezing his moustache with his fingers, which is a way to swear on your honour in that part of the world. Once again, though, things don’t work out: half of the group in the camp gets taken away, but Mohammed, Ahmed and Farhad are in the half that is supposed to stay. Finally, somebody suggests bribing the interpreter. They go meet him, shake his hand and pass him 150 Turkish liras, about 50 euro. The following day, their three names are called: Farhad, Ahmed, Mohammed. Mohammed doesn’t even wait to hear his surname and rushes to the door. “You cannot imagine how happy I was to get out of there.” Mohammed talks to his family for the first time in a month: they spent 27 days there, in the end.

Unfortunately, this is not the end of their misfortunes. The truck is supposed to take them to downtown Van, but leaves them in an isolated area in the suburbs instead. They are told that they cannot reach the city centre, as they would get arrested by the police; they are directed to two buses, to Ä°zmir and Istanbul respectively. They are given tickets – which will turn out to be fake. They choose to go to Ä°zmir, as they are acquainted with a smuggler there who has promised to help them make their way to Greece. (This man they met online, though they come from the same area). The bus leaves, in theory towards Ä°zmir , but Mohammed has a feeling that something is not quite right: upon reaching a police checkpoint, the driver looks scared.

Meanwhile, Mohammed falls asleep. He awakes when a man wearing plain clothes and a gun tugs at him.The man searches him; he does not find anything on Mohammed, but he finds hashish and other drugs in small black plastic bags on the bus. The man tells the driver to follow him and makes all refugees get off the bus. They are somewhere in between MuÅŸ and Van. They are told that another bus of the same company will pick them up, but no one comes. They end up sleeping in the doorway of a restaurant, huddling together for warmth. They finally decide to rent a share taxi to get back to Van and get their money back. At this point, they are broke: they can only get money from their family once in Ä°zmir. They have no option but to turn to the bus company office in the city centre – yet the employee refuses to refund them. Eventually, they find themselves having to buy new tickets. Juan, a fellow refugee, lends them the money.

Ahmed and Farhad huddle together for warmth, with Juan, who helped them

Ahmed and Farhad huddle together for warmth, with Juan, who helped them

This time around, they make it to Ä°zmir, where the army stops them and asks who speaks Arabic. Mohammed keeps silent, but Juan volunteers. They are pelted with questions: Where are you going? Why? “Had I been answering them, I would have said: ‘We are going to Greece’, and we would have been arrested and sent to Syria,” Mohammed adds, laughing. “Fortunately for us, this chatterbox was sleepy,” Farhad comments. In Ä°zmir, they manage to get in touch with the smuggler, who meets them at the bus station. After picking them up, he takes them to his place, telling them that they are now “part of his family”. “Liar!” Ahmed remembers. For the first time in days, they get to shower and wear clean clothes. “We feel renewed,” says Mohammed.

“As soon as we get the all clear, I’ll take you to the shore”. Six days pass, during which Mohammed, Ahmed, and Farhad live with the smuggler, spending their time and eating with his family. Mohammed only leaves the place once, to go buy a tire. The smuggler recommended doing that: you can swim better with one of those than you can with a life jacket. On the sixth day, the smuggler suddenly comes home saying “It is time. Run.” They get on a car, which takes them to another place, crowded with people ready to make the same trip across the sea. The smuggler leaves, saying he is going to check on the boat and bribe the police. “Do not discuss the price of the ‘service’ with anyone,” is the only warning he gives them. When he comes back, he loads them on a truck, five at a time, to avoid unwanted attention. They ride for 4.5 hours, packed like sardines and curled in fetal position. Within short distance, three rented taxis scour the streets for any trace of the police. They arrive at a village west of Ä°zmir, whence a small lifeboat will take them to a larger boat. It’s 2 a.m.

They wait for two hours, until the Turkish Coast Guard finish inspecting the area. They get onto the boat via the lifeboat, which then goes back to pick up more people. As it is making its way back, it begins sinking. Its passengers throw their belongings overboard and swim to the larger boat. One girl cannot swim: her father, who was already on board, jumps in the water to save her. Fortunately, he catches her in time. Several people are still on land, prompting the smugglers to abort the mission.They take the boat closer to land and order everyone to jump into the water. Then the smugglers get away to avoid been found there by the police. For the same reason, the refugees leave the beach, climb a nearby hill, and light a fire to dry off. Mohammed, Ahmed, and Farhad go without food, in the cold, for 24 hours. They steal some oranges from a hotel, and after hours of waiting, they resolve to take a van to Ä°zmir . Once in Ä°zmir they take a taxi, have the taxi driver talk to the smuggler, who directs them to a street far from his house so as not to be identified. As they get off the taxi, the smuggler is there.

People leaving the spot where they had had to light a fire to warm up

People leaving the spot where they had had to light a fire to warm up

Four days later, it’s time for a new attempt, at 7 p.m. They quickly leave the smuggler’s house to a different place, where they are loaded on a truck in groups of five. This time, however, the truck jolts to a halt. They see the driver open the door and run away, they catch a flashing light and hear a siren. They all jump off the vehicle and run, run, run, hiding in the alleys. The other truck has been stopped, and its passengers are now in a Turkish prison, but they will not hear about this until later. They go back to the house of the smuggler, as they have before. “We were losing hope,” Mohammed says. The smuggler also warns them — this will be the last attempt. Should it fail, he will give up and refund their money. “We had a guarantee that the smuggler would not betray us or steal our money: his family is from QÄmishlÄ«, so we knew them”.

The third time works out. This time around, they gather in a different place, as the old one has come to the attention of the police. The truck travels further, as to avoid the police. They get off in the same place as the first time. A sturdier lifeboat takes them to a larger boat. At this point, the smuggler leaves. The weather is horrible, extremely windy and rainy, with a rough sea. “I was so scared. People were praying,” Mohammed says. Among high waves, they change course multiple times. “My brain looked at water and saw land, and land seemed immensely closer than it actually was,” he adds. They call the smuggler, who tries to provide directions. In the distance, they see a city, and closer, an island, towards which they direct their course, in the dark. Then the island disappears from view.

Mohammed and Ahmed sit at the bow, water splashing their faces. They can neither move nor walk, as people are distributed so that the boat stays upright. When someone stands up, everybody else yells at him to sit down, “before you kill us all.” They see a different rocky island and plan on mooring there, but the light of a torch (which Mohammed brought along for no specific reason) shows there is nowhere to dock. The bay they are aiming for is just a bunch of rocks, into which they just avoided crashing. By now, the smuggler’s phone has been turned off: they are on their own. Over the following hour, they seek somewhere to dock, with the help of the torch, whose battery is running out quickly. The waves rock the boat, and the sun begins to rise. They come to the conclusion that they must “try at the other island, before daylight”.

Mohammed posing with the flashlight that saved them

Mohammed posing with the flashlight that saved them

The passengers cry and yell “We are going to die!” as the boat goes through a narrow passage. They are not quite through when they see a much larger boat coming towards theirs. Many shriek; they are scared they are going to crash. They decide to switch the engine off. The waves from the larger boat almost capsizes theirs. The engine is switched back on; they are closer to land. Life jackets start floating around them: this is a good sign, they must have been discarded by a previous group of refugees. Someone calls the Red Cross from their phone, then hands it to Mohammed, who speaks English: “Help us get there!”. They make it to the shore. They are now on the island of Chios, Greece, Europe. Some jump into the water in order to drag the boat and help everyone else. Mohammed is the last off, after helping women and children onto land. He finally takes his jacket and socks off and gets into the water: “I was just so, so happy”.

When they speak again with the Red Cross staff, they are told they will have to go back to Turkey. The area is isolated, people are scared: “oh God, are they seriously taking us back to Turkey?”. A boat is approaching quickly, and the crew tell them, in Turkish, to come on board. People run off. “I was not going to run,” Mohammed says, “I knew Turks are not allowed onto Greek land”. That was a NATO boat, with a Sudanese, French, Danish, and American crew, “like a cocktail mix,” Mohammed laughs. They are taken to the town of Chios. Their names are recorded; they are given a map. They buy a bus ticket to the harbour and a ferry ticket to Athens.

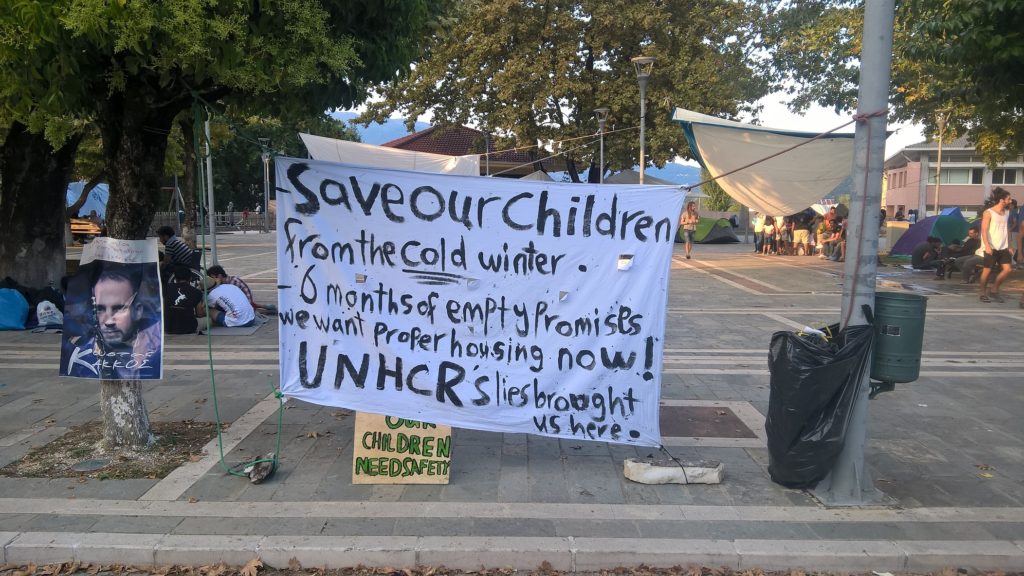

After a 24 hour ferry ride, they reach Athens, whence buses take them to Katsika refugee camp and leave with no explanation. “Shit! A tent camp,” Ahmed comments. They get off the bus. “As soon as we are there, we are lined up, given a white card, and directed to a tent. The tent is empty apart from three sleeping bags.” They thought it would be a matter of days; six months later, they have not left the camp. The borders are still closed.

Translated by Paola Natalucci and Annika Gialdini

Ahmed e Farhad si stringono per il freddo, assieme a loro Juan, che li ha aiutati

Ahmed e Farhad si stringono per il freddo, assieme a loro Juan, che li ha aiutati